成熟社会における「暇と退屈」の問題――國分功一郎『暇と退屈の倫理学』から考える Part1

一昨年に出版された國分功一郎さんの『暇と退屈の倫理学』は紀伊国屋じんぶん大賞2011を受賞するなど、大きな話題を呼びました。この本が人文書では異例のヒットとなったのは、この本のテーマがすぐれてアクチュアルなものであり、成熟社会に生きるわれわれにとって極めて重要な問題を扱ってる、と多くの読者に感じさせる何かがあったからだと思います。すなわちそれが「暇と退屈」の問題です。

- 作者: 國分功一郎

- 出版社/メーカー: 朝日出版社

- 発売日: 2011/10/18

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 13人 クリック: 146回

- この商品を含むブログ (118件) を見る

以前の記事で、ケインズの「孫たちの世代の経済的可能性」というエッセイについて紹介しました。繰り返しておけば、ケインズは1930年の時点で、今から100年たてばおそらくほとんどの経済的問題は解決しているであろう、真の問題は人間が「必要のための労働」から解放されたときに、どのようにして与えられた余暇(自由時間)を過ごすかである、と論じていたのでした。これは言いかえれば、生産性が十分に向上した成熟社会において、われわれは「暇と退屈」の問題といかに向き合っていくべきなのか、という問題でもあります。

國分功一郎さんによれば、「暇と退屈」は人類がその歴史のなかで長く抱えてきた社会的・文化的・哲学的問題のひとつです。当然のことながら、それは現代において初めて生じてきた問題ではなく、約1万年前に定住革命が起こって以来、人類が延々と抱え続けてきた問題です(この本では哲学的な議論だけでなく、こういった超マクロ的な人類史の話題が挿入されているのも面白いところのひとつです。定住革命以前の人類には「暇と退屈」の問題は生じなかったのか、という論点は気になるところではありますが)。どのように「暇と退屈」と向き合うか、という点において各時代・各社会の特徴が形作られてきたと言うことができるかもしれません。

それゆえ、「暇と退屈」といかに向き合うか――いかにして「暇」を過ごし、「退屈」に陥らないようにするか――という問題は、定住革命以後の人類が長らくさまざまなかたちで向き合ってきたものであった。國分さんは多くの哲学者の「暇と退屈」に関する分析・思考を紹介しながら、その歩みを紹介していきます。どの哲学者の議論も興味深いものばかりですが、とりわけ本書の白眉と言うべきはやはりハイデガーの退屈論に関する議論でしょう。

形而上学の根本諸概念―世界‐有限性‐孤独 (ハイデッガー全集)

- 作者: マルティンハイデッガー,辻村公一,上妻精,門脇俊介,A.グッツオーニ,茅野良男,大橋良介,H.ブフナー,Martin Heidegger,Severin M¨uller,川原栄峰,セヴェリンミュラー

- 出版社/メーカー: 創文社

- 発売日: 1998/07

- メディア: 単行本

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

國分さんが紹介しているハイデガーの退屈論は、『形而上学の根本諸概念』講義において展開されているものですが、ここでは詳細を省いてごく簡単にその内容を紹介します(詳しくは『暇と退屈の倫理学』第四章を読んでください)。ハイデガーは退屈の形式を大きく以下の三つに分けています。

退屈の第一形式:何かによって退屈させられること。

退屈の第二形式:何かに際して退屈すること。

退屈の第三形式:なんとなく退屈であること。

國分さんも詳しく紹介しているように、この三つの退屈形式に関してハイデガーが挙げている具体的な事例が非常に面白い。第一形式では駅舎で列車を待っている際の例、第二形式では友人宅でのパーティでの例、という具合に(やはり詳細は國分さんあるいはハイデガーの本を読んでください)。

さてハイデガーにとってこの三つの形式のうちで最も深いのは、第三形式の退屈です。第一形式の退屈も第二形式の退屈も、第三形式 の退屈:「なんとなく退屈だ」という声を隠すために行なわれていた物事から生じる二次的な退屈にすぎない。そして第三形式の退屈が示しているのは、人間が「自由」であることの可能性であり、その自由は「決断すること」によって初めて現実のものとなりうる、とハイデガーはいう。ここにハイデガー哲学の「決断主義的」な要素が表れていると見ることができます。*1

國分さんはハイデガーの退屈論を、「暇と退屈」の問題にたいする優れた哲学的思考として紹介しつつ、ハイデガーが結論として導き出す「決断主義的」な解決策にたいしては 違和感を表明しています。ハイデガーは「決断」することによって人間は「退屈」から解放され「自由」になるというが、それはむしろ「決断の奴隷」になることを意味しているのではないか(この点に関しても詳しいロジックは原書を参照のこと)。ハイデガーは「決断後の主体」について十分に思考していないのではないか。

それに対して國分さんが提示する処方箋は、むしろ暇を暇として楽しむこと、暇つぶしのための「気晴らし」をより豊かで贅沢なものとし、それを味わい尽くすことによって、「暇と退屈」の問題を乗り越えるというものです。そのためには、気晴らしを楽しむためのある種の「訓練」が必要になる。例えば、ハイデガーが退屈の第二形式で示していたような、パーティーの席で(気晴らしをしつつも)退屈してしまう人に関しては、その場の料理を楽しみ、葉巻の香りや味わいを楽しみ、友人たちとの会話を豊かなものにするための、ある種の「訓練」や「知識」を身につけてみればどうだろうか。退屈の第一形式のように、駅舎で列車を待つ人に関しては、豊かな暇つぶしの仕方、あるいは暇を暇として楽しむ仕方を身につけることによって、安易な「決断」へと流れない「主体」や「自由」のあり方を見いだせるのではないか。

また、そのように暇を楽しむための訓練をする、というのが人間的な解決方法であるとすれば、同時に動物的な解決方法として、ひとつの物事に「とりさらわれる」ことを学ぶこと、簡単にいうとひとつの物事に熱中して楽しむあり方を学ぶことを、國分さんはもうひとつの解決方法として提示しています。ハイデガーはユクスキュルの環世界(Umwelt)論を参照しつつ、ひとつの環世界において「とりさらわれる」動物と、複数の環世界を行き来できる(世界に住まうことができる)人間とを区別して、人間を動物より高尚な存在者として位置づけます。しかし國分によれば、ひとつの環世界に「とりさらわれる」ことは必ずしも不幸なことでも貧しいこともでなく、むしろもっとポジティブな要素を秘めた状態でありうることを主張しています。

以上のように、「人間であることを楽しむこと=贅沢を取り戻すこと」と、「動物になること=とりさらわれること」とが、國分さんの提示する「暇と退屈」の問題へのひとまずの処方箋である、ということになります。 とりわけ重要だと思われるのは、「暇と退屈」を豊かで贅沢なものとして享受するために、われわれが一定の「訓練」を積む必要があると述べられている点です。

國分さんはこれをウィリアム・モリスの言葉を借りて、次のように表現しています。「わたしたちはパンだけでなく、バラも求めよう。生きることはバラで飾られねばならない」。

ウィリアム・モリスのマルクス主義 アーツ&クラフツ運動の源流 (平凡社新書)

- 作者: 大内秀明

- 出版社/メーカー: 平凡社

- 発売日: 2012/06/17

- メディア: 新書

- 購入: 1人 クリック: 1回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

私自身も、以上のような國分さんの見解に基本的には賛同します。とりわけ、「暇と退屈」を楽しむための訓練や知識を「教養Bildung」の観点から捉え返してみれば、「学問」や「勉強」(学ぶこと)が成熟社会における「暇と退屈」問題を解決するためのひとつの答えになりうるという可能性が示されているように思います。そうであるとすれば、自分のように学問にたずさわる者にもまた微力ながら、現代の「暇と退屈」問題の解決に寄与する一助となりうるのかな、と考えたりもしています*2。

國分さんの『暇と退屈の倫理学』のような哲学書を読み、その感想を話し合ったり、議論しあったりするような「楽しみ方」がまさにその可能性を示しているとも言えるでしょう。

それと同時に、國分さんが示した処方箋とは別の「暇と退屈」への向き合い方もあるのではないか、という思いも個人的には持っています。それは以前にマルクスの未来社会論を通じて言及したことのある、「労働」の未来についての議論です。「暇と退屈」は通常、「労働」と反対のところにあるものだと考えられているのですが、成熟社会における「暇と退屈」の変化にともなって「労働」はどのようなものになっていくのか。実は、成熟社会では「労働時間」と「余暇時間」の境界線は極めて曖昧なものとなり、労働時間における活動と余暇時間における気晴らしが一体化してくるのではないか。大まかに言えば以上のような観点に基づきつつ、改めて未来社会の「労働」と「余暇」の問題について、次回の記事で考えなおしてみたいと思います。

*1:ハイデガーの哲学が本質的に「決断主義的」な性格を持ったものであったかどうかについては様々な議論が存在します。ここで示されている「決断主義的」な解決策は、この講義が行われた1929-1930年という時期〔ドイツではワイマール体制の限界が露わになり、ナチスが台頭を始めた時期。あわせて世界大恐慌が起こり、やがて来る第二次大戦に向けての不穏な空気と閉塞感が広がりつつあった時期〕も大きく影響している可能性があります。詳しくは、小野紀明『ハイデガーの哲学』などを参照ください。

*2:ただし、國分さん自身は彼のいう「楽しむための訓練」がいわゆる「教養」のようなハイカルチャーだけを意味しているのでなく、美味しい料理を食べたり、映画を楽しんだりといった、日常的な「楽しみ」のうちにおける訓練であることを強調している

非-資本主義的領域とはどのような場所か――柄谷行人『世界史の構造』から考える

前回記事の結論部で、これからの時代は「非-資本主義的領域」を拡張していくことが重要ではないか、ということを書きました。では「非-資本主義的領域」とはどのようなものなのか。それを今回の記事では考えてみます。

ここで参考になるのが、近年の柄谷行人氏の論考です。柄谷氏はポランニー等を参照しつつ、経済-社会の交換様式を以下の四つに分類します。

交換様式A:互酬(贈与と返礼)

交換様式B:収奪と再配分

交換様式C:商品交換

交換様式D:アソシエーション

柄谷氏によれば、どの時代のどのような社会もこの四つの交換様式の組み合わせから成り立っており、それぞれの交換様式がどのような割合で働くかによってその社会の性格や構造が決定されるといいます。例えば、交換様式Aが強く働いているのが未開社会や原始的な部族社会、交換様式Bが強く働いているのがアジア的専制国家、交換様式Cが強く働いているのが近代以降の資本主義社会、という風に。そして交換様式Dが強く働いているのが、未来に実現されるべき理想社会(アソシエーション社会)である、ということになります。

さらに柄谷氏はこの四つの交換様式をそれぞれ以下の理念に対応づけています。

」

」

つまり、交換様式Aに対応するのは「共同体」(Gemeinschaft)という場所と「友愛」( fraternité )という理念であり、交換様式Bに対応するのは「国家」という場所と「平等」という理念であり、交換様式Cに対応するのは「市場」という場所と「自由」という理念である、ということになります。

柄谷はこのような図式を使って「世界史の構造」を領域横断的に説明するという大胆な試みを行って話題を呼びました。

「非-資本主義的領域」について考えるという我々の目論見にとって、この柄谷の図式が役立つのは、(資本主義社会に支配的な)交換様式C=商品交換以外の交換様式に着目することによって、資本主義とは異なる社会のあり方を構想することができるからです。

例えば、交換様式A=互酬(贈与と返礼)という交換様式に着目することによって、商品交換(貨幣と商品の交換)とは全く異なる原理に基づく交換のあり方が社会に存在することを理解し、そのような交換様式に基づく社会があり得るという想像力を持つことができます。より具体的には、マルセル・モースが『贈与論』のなかで巧みに描き出した未開社会における贈与交換の仕組みを理解することによって、資本主義社会とは全く異なる原理に基づく社会のあり方(豊かさ)への想像力を持つことができます。

- 作者: マルセルモース,Marcel Mauss,吉田禎吾,江川純一

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2009/02

- メディア: 文庫

- 購入: 11人 クリック: 49回

- この商品を含むブログ (67件) を見る

交換様式B=収奪と再分配に関しても同様です。国家(主権)が市場や共同体とは異なる原理と権力を持つことは、例えば萱野稔人氏の『国家とはなにか』のなかで詳細かつ明快に説明されています。国家による「収奪と再分配」の機能が重要なのは、それが結果的に国家内の構成員に一定の平等を担保するからです(とはいえ、その背景には歴然とした非対称的(垂直的)関係が存在しているのですが)。ポランニーが喝破したように、資本主義市場も国家の下支えがあって初めて十全に機能しうるのであって、交換様式Bと交換様式Cは互いに互いを支えあうかたちで存立しています。

さらに交換様式D=アソシエーションについてはどうか。柄谷はこれを「交換様式Cのなかに交換様式Aを取り戻す」ような交換様式であると述べています。すなわち「自由な市場のうちに互酬的(贈与的)な関係性を取り戻す」交換様式がアソシエーションである、ということです。これをより具体的にイメージするためには、以前の記事で言及した協同組合を思い浮かべるのが良い。マルクスが最終的な理想社会のあり方として掲げたアソシエーションが、具体的には協同組合的なコミュニティを想定したものであったことは、その記事の中で述べたとおりです。柄谷もまたこのようなマルクスの議論を念頭に置きつつ、それをさらに広い交換様式の類型から考えなおそうとしているわけです。

われわれは社会的行為について考える際に、ついそれを資本主義的様式(つまり交換様式Cのカテゴリー)を前提としてしまいがちです。例えば、「働く」ことについて考えるときに、多くの人は「働く」ことを賃金労働モデルにおいて考えている。また、欲しいものを手に入れる際には、商品交換(より正確には賃金と商品の交換)モデルを想定してしまいがちです。

しかし実際には、以前の記事でも見てきたように、資本主義(商品交換)以外の様式で働いたり、欲しいものやサービスを手に入れるという選択肢はいくらでもありえます。

NPOフローレンス代表の駒崎弘樹さんに倣って、「働くとは他者を楽にすること」と定義するならば、家事やボランティアやちょっとしたお手伝いも、広い意味での「働く」に含めて考えることができます。例えば、最近話題になっている「プロボノ」という新しい形態のボランティアは、そこに賃金が発生しないことを除けば、ほとんどいわゆる「労働」と違いがありません。プロボノとは、各分野の専門家が職業上持っている知識・スキルや経験を活かして社会貢献するボランティア活動のことです。例えば、IT業界で働いている人はITに関する知識を活かして、法律業界で働いている人は法律に関する知識を活かしてボランティアをする、といったことです。

あるいは以前にアルビン・トフラーの「生産的消費者」の概念を紹介しましたが、自分が作った作品や動画などをネット上で無償で公開して視聴者を楽しませる人なども、広い意味での「働いて」いると捉えることができます。現代社会では「働く」と「遊ぶ」の境界線が曖昧になりつつあることは、その記事のなかでも述べたとおりです。

また『ナリワイをつくる』という本を書かれた伊藤洋志さんや、一部の「ノマド」な方々が提唱されていることですが、たとえ働いた対価としてお金をもらわなくても、例えばお米や日用品などのモノをお礼としてもらったり、お返しに何か別のことをその人にしてもらったりする、という働き方もあるかもしれません。例えば、農作業を手伝った報酬としてその畑で採れた農作物をもらったり、大学院生がマッサージ師の人に勉強を教えてあげた代わりにマッサージをしてもらう、とかいったケースがそれに当たります。これは「働く」ことにおける「脱お金」化ですね。

とはいえ、こういったお金を介さない〈労働〉のやりとりは、昔からずっと社会のなかで行なわれてきたことだし、今もいろんなかたちで行なわれていることです。近年では、インターネット・ソーシャルメディアの発達を利用して、いわゆる賃金労働(商品交換)とは異なる〈労働〉を実践しようとしているのが「ノマド」と呼ばれる人たちなのかもしれません。(ノマドな人たちが賃金労働をしないという意味ではありません。『ナリワイをつくる』の伊藤洋志さんもそうですが、ノマドな人たちは複数の仕事(ナリワイ)を組み合わせることによって、柔軟に生計を立てる方法を考えようと提唱しています。)

欲しいものを手に入れる際にも同じようなことが言えます。店でお金を払ってそれを手に入れるだけでなく、例えば自分のほうも何か別のモノやサービスを提供することで、物々交換的に欲しいモノ・サービスを手に入れることもできます(さっきの「労働交換」の例と同じ)。あるいは好きな人、お世話になっている人へのプレゼント、お歳暮などは、現代でも広く行なわれている「贈与交換」の一種です。あるいは寄付やボランティアなどもそうですね。(寄付に関していえば、一時期、社会現象ともなった「タイガーマスク運動」が記憶に新しいところです。これは、ソーシャルメディアを通じて「社会貢献」への欲望が拡散・連鎖した新しい寄付のかたちだと言えるでしょう)。また、これも以前の記事で紹介したリナックス開発などの「オープンソース運動」もその例に含めることができるでしょう。

コモンウェルス(上)―<帝国>を超える革命論 (NHKブックス No.1199)

- 作者: アントニオ・ネグリ,マイケル・ハート,水嶋一憲,幾島幸子,古賀祥子

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2012/12/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- クリック: 18回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

コモンウェルス(下)―<帝国>を超える革命論 (NHKブックス No.1200)

- 作者: アントニオ・ネグリ,マイケル・ハート,水嶋一憲,幾島幸子,古賀祥子

- 出版社/メーカー: NHK出版

- 発売日: 2012/12/22

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログ (9件) を見る

ローレンス・レッシングの提唱する「クリエイティブ・コモンズ」や、アントニオ・ネグリが提唱する「コモンウェルス」など、そもそも私的所有という考え方を見直し、モノやサービスを「共有」するあり方を広げていこう、という発想も、交換様式C:商品交換とは異なる社会のあり方を構想するものです(とはいえ、そういった考え方が一足飛びに「資本主義社会」そのものを否定しているとは限りません。資本主義社会と並存・両立するかたちでそういった所有・労働・交換などを構想している人も多いので)。いわゆる「シェア」ブームもこの内に数えることができるでしょう。

また、改めて述べておけば、晩年のマルクスや柄谷が注目した「協同組合工場」の制度(交換様式D:アソシエーション)も重要です。協同組合工場でも、共産主義社会の初期段階では労働時間に基づいた賃金労働が維持されることはやむを得ないが、共産主義社会の発展段階では労働時間に関係なく「能力に応じて働き、必要に応じて取る」という賃金労働/商品交換モデルに縛られない労働・交換方式を取ることが理想である、とマルクスは『ゴータ綱領批判』のなかで述べています。

マルクス・コレクション VI フランスの内乱・ゴータ網領批判・時局論 (上)

- 作者: カール・マルクス,辰巳伸知,細見和之,村岡晋一,小須田健,吉田達

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2005/09/22

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 10回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

以上のように、交換様式C以外の交換のあり方に着目することで、商品交換(資本主義モデル)とは異なる、労働・交換・所有のあり方、ひいては非-資本主義的な社会のあり方に対する想像力を持つことができるでしょう。それは古くから存在し続けている贈与交換や物々交換、物の共有などを、現代に合ったかたちで再び取り戻すことに他なりません。

かつての社会主義は強力な国家権力を用いた計画経済を実施することで資本主義システムに対抗しようとしましたが、それは失敗に終わりました。それならば、現代に生きるわれわれは、かつての社会主義とは異なるアプローチから、資本主義への対抗運動を開始せねばなりません(何度も言うように、それは「革命」によって資本主義をいきなり撲滅させようとする運動とは異なります)。

それが「贈与交換」や「物々交換」、「共有財」を見直すことによって身近なところから、少しずつ社会のあり方を変えていくことによって、すなわち「非-資本主義的領域」を少しずつ拡張していくことによって、資本主義の無限増殖運動が社会全体を飲み込もうとする状況(ハーバーマス的に言えば、「システム」が「生活世界」を「植民地化」しようとする状況)に一定の歯止めをかけることができるのではないでしょうか。

「経済成長」のイデオロギーを超えて-資本主義のオルタナティブを構想する 再論

マルクスは「資本」の本質を「価値の無限増殖運動」に見定め、これをG-W-G´という定式で表しました。資本主義はつねに「さらなる経済成長」を求める運動であり、その欲望はとどまるところを知りません。その社会の経済水準がどのようなレベルに達していようとも、「もっともっと」と利潤の増加を追求するのが資本の性質です。「資本としての貨幣の流通は自己目的である。なぜかというに、価値の増殖は、ただこのたえず更新される運動の内部においてのみ存するのだからである。したがって、資本の運動は無制限である」(『資本論』岩波文庫版、第一分冊、265頁)。

- 作者: マルクス,エンゲルス,向坂逸郎

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 1969/01/16

- メディア: 文庫

- 購入: 4人 クリック: 72回

- この商品を含むブログ (117件) を見る

さらにマルクスが行った重大な発見は、資本の無限増殖運動G-W-G´という定式が、Wの位置に労働力という特殊な商品を代入することによって成立するものである、ということでした。なぜなら労働力という商品だけが、それが使用(消費)されることによって新しい価値(剰余価値)を生み出す、という特殊な性質を持っているからです。それゆえ、資本主義という経済システムは、労働力という人間に内在する能力を強制的に「商品化」することによって成立しています。歴史的にこの商品化は「資本の本源的蓄積」と呼ばれる暴力的過程によって実現されました。その過程には国家の強制力(暴力)が関与しています。

カール・ポランニーが『大転換』のなかで指摘したように、土地や貨幣とともに労働力という生産要素は本来「商品化」に馴染まない性質をもっています。しかし資本主義はそれを擬制的に「商品化」することで、その無限増殖運動を可能にしている。労働力が生産過程で生み出した剰余価値(利潤)をその都度ごとに使い切るのではなく、次回の生産過程にむけて蓄積し再投資することによって、より剰余価値を増殖させていく、というのが資本の運動である。この運動は無限に続き、資本は絶えまなく自己増殖を繰り返していく。

![[新訳]大転換 [新訳]大転換](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41afJPPKbLL._SL160_.jpg)

- 作者: カール・ポラニー,野口建彦,栖原学

- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社

- 発売日: 2009/06/19

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 2人 クリック: 17回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

しかしその運動は限度を知らないがゆえに、どこかの時点で破局を迎えるだろう、というのがマルクスの考えでした。そしてその破局は「恐慌」というかたちで訪れるであろう、と。このような恐慌は過剰生産によってもたらされる、というのが一般的な理解ですが、日本のマルクス経済学者・宇野弘蔵は、恐慌をもたらす契機となるのは「労働力商品」である、という説を提示しました(『恐慌論』)。

- 作者: 宇野弘蔵

- 出版社/メーカー: 岩波書店

- 発売日: 2010/02/17

- メディア: 文庫

- クリック: 14回

- この商品を含むブログ (10件) を見る

労働力だけは資本が自由に作り出すことのできない特殊な商品であるがゆえに、好況時に労働力が不足しても資本家はそれを思い通りに補充することができない。結果として賃金が高騰して資本の利潤が徐々に低下する、最終的にいずれかの時点で突如として恐慌が訪れる。本来商品化に適さない労働力を擬制的に商品化して資本主義を駆動させていたことから来るこのような恐慌=資本主義の限界を、宇野弘蔵は「労働力商品化の無理」というテーゼで以って表現しました。

そして現代の日本経済もまたこのような「資本主義の限界」に行き当たりつつあるのではないか、というのが僕の見立てです。といっても、すぐに「資本主義が終わる」という素朴なマルクス主義論を展開したいのではありません。現実はそう単純ではありません。資本主義という経済システムはこれからも当分の間続いていくことでしょう。しかし、資本主義が今後もこれまでと同じく「価値の無限増殖運動」を続けていけるかといえば、それは怪しいのではないか。これは資本主義という経済システムが悪いから・間違っているから、という理由ではなく、日本経済が「成長」段階をすぎて「成熟」段階に入っているから、という理由です。成熟段階とは、一国の経済水準(国民の生活水準)が相当程度にまで向上し、経済成長が停滞する段階、という意味です。下図を見ると、日本の経済成長率は約20年間ごとに段階を経て下降してきていることがわかります。

とくに91年のバブル崩壊以降の長期不況は「失われた20年」とも呼ばれ、日本の経済政策が失敗したことがその停滞の原因であったのではないかと言われています。現在、アベノミクスの名のもとに「異次元の経済政策」が実施され、これまでのところ順調な成果をあげているように見えます。しかし僕は個人的に、このアベノミクスによる好況がどれだけ持続するのか、懐疑的な立場をとっています。2年間でマネーサプライを2倍にする、というリフレ政策はたしかに「異次元」のものですが、そのような大型の金融緩和は同時に大きなリスクを伴います。

異次元のレベルで刷られたおカネが国内市場での消費や投資などへきちんとまわれば問題はないのですが、もしそのおカネが実体経済に落ちず、株式や先物市場などの投機へとまわればそれが資産バブルを引き起こし、経済全体を不安定化させることに繋がるでしょう。実際に、02-06年にかけて日銀が行った量的金融政策は、アメリカの住宅バブルの要因のひとつとなり、サププライム危機(リーマン・ショック)を引き起こしたという指摘もなされています。今回のリフレ政策もそのような結果(恐慌!)を引き起こす可能性は決して低くないでしょう。

- 作者: 小幡績

- 出版社/メーカー: ディスカヴァー・トゥエンティワン

- 発売日: 2013/01/31

- メディア: 新書

- クリック: 69回

- この商品を含むブログ (14件) を見る

またアベノミクスのリフレ政策が目標として掲げている「デフレ脱却」も、もし仮にそれが実現されたとしても、そのことが日本経済にとって本当に良いことなのかどうかは分かりません。これは実際、現在起こっていることですが、たとえ消費者物価指数が上昇したとしても、その内容がエネルギーや食料品の値上がりで、それが国民の所得(賃金)上昇を伴わないのであれば、多くの国民にとってむしろ生活は苦しくなるでしょう。内田樹さんも指摘されているように、大企業の利益上昇と国民生活の向上が結びつかなくなったのが「グローバル化時代」の特徴です。インフレになれば景気が上昇する、というリフレ派が掲げる命題は、必ずしもあらゆる経済段階に当てはまるものではありません。

ごく簡単ではありますが、以上が僕がアベノミクスに懐疑的な理由です。正確には、アベノミクスに懐疑的というよりは、日本経済が今後もこれまでと同様、右肩上がりで成長し続けられるはず、という「経済成長主義」の考え方に懐疑的だ、というほうが適切なのですが。とはいえ、僕は「経済成長」そのものを否定しているわけではありません。一国の経済段階では「経済成長」が適切な時期もあるだろうと思います。ただし、日本社会はもはやそのような「成長段階」を抜け出てしまったのではないか、いまやこれだけ日本経済は豊かになったのだから、無理をしてさらなる経済成長を目指すよりも、現在の経済レベルを保持しつつ、成熟社会(少子高齢化社会・人口減少社会という意味でもあります)に適した社会の仕組みを創っていくことを目指したほうが良いのではないか、というのが僕の主張です。

成熟日本への進路 「成長論」から「分配論」へ (ちくま新書)

- 作者: 波頭亮

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2010/06/09

- メディア: 新書

- 購入: 6人 クリック: 86回

- この商品を含むブログ (22件) を見る

成長なき時代の「国家」を構想する ―経済政策のオルタナティヴ・ヴィジョン―

- 作者: 中野剛志,佐藤方宣,柴山桂太,施光恒,五野井郁夫,安高啓朗,松永和夫,松永明,久米功一,安藤馨,浦山聖子,大屋雄裕,谷口功一,河野有理,黒籔誠,山中優,萱野稔人

- 出版社/メーカー: ナカニシヤ出版

- 発売日: 2010/12/10

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 8人 クリック: 184回

- この商品を含むブログ (23件) を見る

マルクスがG-W-G´という定式で的確に示してみせたように、資本主義は飽くことなく価値の無限増殖を求めます。しかし、我々の経済-社会にとって、そのような資本の無限増殖の要求に従い続けることが、本当に我々の「豊かさ」に繋がっているのかどうか、我々は改めて問いなおしてみる必要があると思います。もし我々の社会が資本の無限増殖運動に適応するのが困難な段階に来ているのだとしたら、資本の要求に従うことは必ずしも我々を「豊か」にしてくれるとは限らないからです。

これもマルクスが喝破したように、資本の限界と矛盾は労働力という人間身体の一部に表れてきます。非正規雇用の増加や格差の拡大、ワーキングプア問題やブラック企業問題、失業率の上昇など、現代の日本経済で「労働」をめぐる問題が頻発していることも、その表れのひとつだと考えて良いでしょう。前回の記事で「なぜこれほど豊かな社会で我々はこんなにも働いているのか?」という問いを改めて提示しましたが、そのもうひとつの答えは、我々の社会が「成熟」段階に達しているにもかかわらず相変わらず「成長」段階の仕組みで物事を乗り切ろうとしているから、ということだと思います。

経済成長神話の終わり 減成長と日本の希望 (講談社現代新書)

- 作者: アンドリュー・J.サター

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2012/09/28

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

- 作者: 平川克美

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2010/09/09

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 47回

- この商品を含むブログ (19件) を見る

資本主義を敵視したり、資本主義を終わらせようとしたりする必要はないけれども、成熟段階に到達した我々の社会は、少なくとも一部に「非-資本主義的」な仕組みを取り入れていく必要がある、いいかえれば「資本主義のオルタナティブ」を探す試みを始めなければならない、このことくらいは認識しておいたほうがいいでしょう。

とりわけ人間の生life〔生活・生命〕にかかわる「働くこと」に関しては、資本主義の論理を徹底化させることが正しいことだとは必ずしも限りません。市場を円滑に機能させるため、雇用の流動化を徹底的に進め、雇用に関する規制をすべて取り払ってしまおう、という新自由主義的な主張がまさにそれです。むしろ意識的に「非-資本主義的な論理」を取り入れることによってこそ、経済-市場も安定的に機能することができるようになるはずです(「働くこと」に関して多くの法律や規制が存在するのはそのためです)。面倒だから・非合理的に見えるからという理由で、すべての雇用規制を緩和してしまおうとするのは大きな誤りです。

資本主義を絶対化しないこと、社会のうちに「非-資本主義的なもの」を敢えて取り入れること、経済成長以外の「豊かさ」を見つけること。成熟社会に生きる我々に求められているのは、このようなことではないか。そのためにマルクスの経済思想を虚心坦懐にもういちど見直すことは大きな意義をもつに違いありません。マルクスの言ったことを教条的に鵜呑みにするのではなく、資本主義の本質を分析し、資本主義の原理を疑い、資本主義のオルタナティブを見つけるための手がかりとする。このブログで考えていきたいのはそういうことです。

なぜこんなに豊かな社会で我々はこんなにも働いているのか? 再論

このブログの出発点は、「なぜこれほど豊かな社会で我々はこんなにも働いているのか?」という問いでした。

かつてマルクスは、資本主義的生産様式が発展し、生産力が十分に向上したならば、必要労働時間は減少し、人類は少しずつ労働から解放されるであろう、と論じていました。その過程において、資本家による労働者の搾取という矛盾を抱える資本主義というシステムは克服され、人類は豊かで自由になり、個々人の才能と個性が全面開花するであろう、という理想像(ユートピア)をマルクスは描いていたのでした。

いかにも共産主義的なユートピアの夢想だと笑われるでしょうか。しかし僕は、なぜマルクスのこの予言が外れた(或いはまだ実現されていない)のか、を問うてみたいのです。素朴な疑問として、なぜ資本主義の生産力がこれだけ向上しているにもかかわらず、我々はなお労働に縛りつけられ、苦しめられているのか。なぜ現代社会において「労働」をめぐる問題が頻発し、なかなか解決されないのか。なぜ「働くこと」に関してこれだけ不満を感じている人が多いのか。

その答えを端的に言うならば、確かに資本主義の発展および生産力の向上とともに社会の必要労働時間量は減少しているのだけれども、その恩恵が万人にとっての労働時間の減少としてもたらされるのではなく、むしろ収縮した雇用のパイを皆が奪い合うという結果としてもたらされているために、労働時間の不均衡が生じ、社会全体に閉塞感を与えているからだ、ということになるのではないか。

もしこの状況を変えたいのであれば、「収縮した雇用のパイを皆で奪い合う」という仕組み自体を変える必要がある。それに代えて、「収縮した雇用のパイを皆で分け合う」そして「そのぶん増加した自由時間=余暇を有意義な活動につかう」仕組みを社会全体で創っていかねばならない。分かりやすいスローガンでいえば「ワークシェアリング社会の実現」こそ、成熟社会の目指すべき道ではないか、と僕は考えています。

我々はもう一度、マルクスの次の言葉を噛み締めてみるべきではないか。

「真実の経済(die wirkliche Ökonomie)――節約(Ersparung)――は労働時間の節約にある。」

「時間の経済=節約(economy of time)、すべての経済は結局のところそこに帰着する。」

『労働のメタモルフォーズ』を著した社会学者のアンドレ・ゴルツや、『労働社会の終焉』を著した政治経済学者のドミニク・メーダも、マルクスの「自由の王国」論および自由時間論を参照しながら、「労働からの解放」と「自由時間の活用」こそが成熟社会/理想社会の目指すべき道であることを主張しています。

労働のメタモルフォーズ 働くことの意味を求めて―経済的理性批判

- 作者: アンドレゴルツ,Andr´e Gorz,真下俊樹

- 出版社/メーカー: 緑風出版

- 発売日: 1997/04

- メディア: 単行本

- クリック: 7回

- この商品を含むブログ (3件) を見る

労働社会の終焉―経済学に挑む政治哲学 (叢書・ウニベルシタス)

- 作者: ドミニクメーダ,Dominique M´eda,若森章孝,若森文子

- 出版社/メーカー: 法政大学出版局

- 発売日: 2000/06

- メディア: 単行本

- クリック: 6回

- この商品を含むブログ (4件) を見る

アンドレ・ゴルツは次のように書いています。

「社会主義ユートピアの倫理的内容を成していたものを保持していくために、新しいユートピア、時間解放社会のユートピアが今日必要になっているのだ。人間の解放、人間の自由な開花、社会の再編は、労働からの解放を通して行われるのだ。労働時間の短縮によってこそ、人間は新たなやすらぎや「生活の必要」からの隔たり、実存的自律性を獲得することができるのであり、それが労働のなかでの自律性を拡大し、人間の目的を政治的にコントロールし、自発的で自主的に組織された活動を広げることのできる社会的場をつくることを要求するよう、人間を導くのである。」

(アンドレ・ゴルツ『労働社会のメタモルフォーズ:働くことの意味を求めて・経済理的理性批判』真下俊樹訳、174頁)

ここで「労働からの解放」と「自由時間の活用」とともに求められているのは、「労働のなかでの自律性を拡大すること」そして「自発的で自主的に組織された活動を広げることのできる社会的場をつくること」です。つまり、自発的で自立的な労働/活動の場を広げていくことが成熟社会の目指すべきもうひとつの方向性である。これはマルクスやポランニーが理想社会におけるアクターとしてアソシエーションおよび協同組合を重視していたことと繋がります。

とはいえ、現代の日本社会でいきなり「アソシエーション」や「協同組合」を通じた自律的な労働/活動が大事だ、と言っても多くの人にはピンと来ないし、そのような社会を実現することも難しいでしょう。ワーカーズ・コレクティブや合同会社や社会的起業などの試みも注目されていますが、今後どこまでメジャーなものになるかは分からない。そこで僕が代案として最近考えているのが「自営業の見直し」という選択肢です*1。「会社に雇われて働く」ことが前提となっている現在の日本で、もうひとつ「自営業という形態で働く」という選択肢を持つことが、社会の閉塞感を和らげることに繋がるのではないか。*2(あるいは「自営業的な働き方をしている人の元で働く」ということでも良いのですが。)

サラリーマンという働き方や就職活動という職探しに馴染めない・疲れてしまった人たちにとってのもうひとつの選択肢を用意しておくこと。そのことによって、「働き方」の多様性が増し、社会-経済の豊かさの幅が広がれば素晴らしい。もちろんそのような選択肢を増やすことは容易いことではないし、仮に実現してもそれだけですべての問題が解決するわけではないし、マルクスが構想したような理想社会がやってくるわけでもない。でも、まずはそこから始めるしかないんじゃないか。そのことによって、少しでも我々の労働と余暇が充実したものになるのであれば。そんな風に最近の僕は考えています。

*1:最近、新雅史さんの『商店街はなぜ滅びるのか-社会・政治・経済史から探る再生の道-』(光文社新書)という本を読み、大変面白かったです。従来の「自営業」を支えていたひとつの大きな要素は「商店街」でした。それゆえ「商店街のシャッター通り化」は自営業の存続に大きな影響を与えました。この本の中で新さんは、戦後日本の成長と安定は、「日本型雇用制度」と「安定した自営業」という両翼に支えられてきたことを指摘し、現在ではその両方が危機にさらされていることが、日本社会-経済の不安定化に繋がっているのではないかと指摘しています。

*2:少し前に流行した「ノマド」という「新しい働き方」もネット時代に適応した「新しい自営業」の試みとして捉えるのが適切ではないか、と最近は考えるようになりました。伊藤洋志さんの『ナリワイをつくる:人生を盗まれない働き方』という本などはその典型ではないかと思います。

ポランニーの「倫理的社会主義」――オーウェンとマルクスの協同組合主義を引き継ぐもの

『大転換』で有名なカール・ポランニーもまた、オーウェンの協同組合運動を高く評価していた知識人の一人です。ポランニーは、オーウェニズムをチャーチィズムと並んで、「市場から人間を守る」対抗運動のひとつであると捉えました。

![[新訳]大転換 [新訳]大転換](http://ecx.images-amazon.com/images/I/41afJPPKbLL._SL160_.jpg)

- 作者: カール・ポラニー,野口建彦,栖原学

- 出版社/メーカー: 東洋経済新報社

- 発売日: 2009/06/19

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 2人 クリック: 17回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

ポランニーによれば、オーウェニズムの特長は、それが社会的観点を主張したというところにあり、社会を政治領域と経済領域に分割することを拒否した点にあります。これは、協同組合における「活動」が経済的なものであると同時に政治的なものでもあるという、以前の記事で書いた指摘に繋がります。純粋な政治行動や経済行動を拒否し、むしろそれらが一体化した「社会的活動」をこそオーウェンは重視していました。ポランニーは次のように書いています。

「労働者の生活において賃金というものは、自然、家庭環境、商品の質と価格、雇用の安定性、財産保有の安全性といった多くの要素のうちのただひとつにすぎない、と。(ニュー・ラナークの工場では、従来のいくつかの企業と同様に、なすべき仕事がないときでさえ被雇用者には労賃が支払われていた。)しかし、考慮された項目のなかには、これよりずっと多くのことが含まれていた。児童・成人教育、娯楽・ダンス・音楽の施設、老人や若者が高い道徳や人格規範を広く身につけるという一般的前提、これらによって、産業労働者全体が、新しい地位を獲得したと感じられる雰囲気が生まれた。」(『大転換』旧訳、232頁)

協同組合工場では、労働(生産)だけでなく、教育・娯楽・芸術などさまざまな活動が実践されていたことが述べられています。それだけでなく、協同組合では、共同購入による物品の割引販売や、医療・食事・住居・保険・その他生活に必要な物資の提供などの取り組みが行なわれていたことも以前の記事で述べました。「政治」と「経済」を分離しない、これらの「社会的実践」こそ、オーウェンが重視したものであり、ポランニーが自由主義経済への有効な対抗運動として認めたものでした。

「オーウェニズムの力は、その着想がすぐれて現実的であり、しかも、方法が全体としての人間の評価にもとづいているという点にあった。それは、食糧・住居・教育の質、賃金水準、失業防止、疾病時の扶助などのような、本質的には、日常生活的な問題ではあったが、それが関わっているところは、運動が訴えかけた道徳的諸力がそうであったように、幅広いものであった。」(同書、229頁)

ポランニーが評価するオーウェニズムのもうひとつの特長は、産業資本主義が開発・発展させた生産力(具体的には機械)を否定するのではなく、むしろ最大限に活用した点にあります。ただし、「人間を機械の主人にするような仕方」で。「彼の天賦の才は、新しい社会においてのみ機械を有機的に組織することが可能であるということを認識していた点にある」(232頁)。これはマルクスが構想していた未来社会論と同じ考えです。

この点に関して、若森みどりさんは『カール・ポランニー: 市場社会・民主主義・人間の自由』のなかで次のように書いています。

「ポランニーの解釈によれば、オーウェンが想定する個人の自由は、個人の私的な幸福だけを追求することを意味しない。自由な個人とは、見知らぬ他者(貧民や犯罪人を含む)や前世代および将来世代の人びとと、社会におけるさまざまな問題や苦しみを共有する「社会的存在」でもある。自由な個人は、失業・貧困・過労などの苦しみや、産業化の激しい変化に晒されて伝統的職業や文化や居住環境を喪失した人びとの苦しみに深く共鳴することができる。そのような個人は、狭い自己の利己的な枠を超え、宗派やセクト的な制約を超えて、さらには『福音書』の説く慈善の域を超えて、真の隣人愛を創出する人間存在なのであった。」(147頁)*1

「社会の市場化」への対抗策として、ポランニーが希望を見出そうとしたのは「社会の再発見」であり、「複合社会」という社会のあり方でした。ここでいう「複合社会」とは、「古い自由と市民の権利とに、産業社会が万人に与える余暇と安全とから生み出された新しい自由という財産が加えられ」た社会を意味します。つまり、近代以前に存在していた「自由と市民の権利」を取り戻しつつ、近代以降の「産業社会が万人に与える余暇と安全とから生み出された新しい自由という財産」を組み合わせた社会のあり方こそが、我々の希望である、と。

「社会の発見は、かくして、自由の終焉でもありうるし、あるいはその再生でもある。ファシストが自由を停年し、社会の現実である権力を賛美するのに対し、社会主義者はそうした現実を諦念しているにもかかわらず、自由への要求を支持している。人間は複合社会において成熟し、人間的実在として存在することができるようになっている。」(347頁)

また若森みどりさんが紹介されているように、ポランニーは「社会主義経済計算」という論文の中で、コミューン、生産者アソシエーション、消費者アソシエーションという三つの機能的組織から構成される「機能的社会主義」を提唱していました。第一の機能的組織であるコミューンは、市民の利害を代表する政治的機関(市民代表会議)であり、社会的公正という共同体のより高い目標を追究する役割を担う。第二の機能的組織である生産者アソシエーションは、工場・事務所・官公庁で働く労働者の民主的代表として産業部門を管理し、最大の生産性を追求する役割を担う。第三にの機能的組織である消費者アソシエーションは、さまざまな消費者協同組合の形態をとって個人的消費者を代表し、財やサービスの品質を追求する。

政治・生産・消費という三つの機能にわかれたアソシエーションおよびコミューンが組み合わさり、それぞれの立場から利害を主張して対決と交渉を行うならば、システム全体のレベルで社会的合意が作り出されるであろう、というのがポランニーの目論見でした。ポランニーは、最大生産性と社会的公正という二つの要請を両立させる新しい社会主義の構想を提起したのであり、各人が自由に共同体の選択と決定に参加できるとともに、その選択と決定の結果についての責任を負うような社会のあり方(倫理的社会主義)を理想としたのでした。

例えば、より短い労働時間を要求する生産者のアソシエーションとより安い商品を求める消費協同組合が経済計画について交渉し、社会全体でどのような労働時間と価格が最も望ましいかを話し合いのうえで決定する。そしてその結果については社会全体で責任を取る。その交渉における対決と合意がなされやすいように、社会の透明性を高め、生産・分配・消費などの各段階でどれほどのコストと便益があがるかを計算する「見通し能力」を高める必要がある。もちろんそのような理想的社会が簡単に実現されるはずはないであろうが、この機能的社会主義および倫理的社会主義は人類が絶えまなく目指すべき統制的理念である、とポランニーは考えていたのであった。

以上のようなポランニーの「倫理的社会主義」構想は、まさにオーウェンやマルクスの社会主義および協同組合主義の系譜を引き継ぎ、理論的に鍛え上げたものだと言うことができるでしょう。ここでも重要なのは、やはりアソシエーションそして協同組合であり、産業社会の生産力と社会的公正、そして自由と責任を両立させるというアイデアなのです。

最後に少し長いですが、ポランニーの文章を引用しておきます。

「われわれが社会的自由の最高の段階に到達したといえるのは、人間相互の社会的関連が、家族や共産主義的共同体において実際にそうであるように明瞭で透明なものになったときである。この認識に基づいてわれわれの生存の動きの反作用を直接に追跡できること――これが社会的自由の最後の言葉である。社会的諸問題へのわれわれ自身の関与を自分自身で処理すること、作用と反作用とを自分自身のなかで均衡させること、そして社会的存在の避けられない道徳的な負債残高を自由にわが身に引き受け、英雄的にあるいは謙虚に、いずれにしても意識的に担うこと、それが人間に期待できる最大のことである。」

*1:この点に関して、ポランニー自身は次のように書いています。

[asin:4757122853:detail]

「ロバート・オーウェンは、キリストの福音が、社会の現実を無視していることを認識した最初の人物であった。彼は、これをキリスト教における人間の「個別化」とよび、協同的共和国においてのみ、「キリスト教における真に価値あるものすべて」が人間から切り離された状況を停止することができると確信していたように思われる。オーウェンは、われわれがイエスの教えを通して獲得した自由が、複合社会に適合できないことを認識していた。彼の社会主義は、そうした社会における人間の自由の要求を支持するものであった。」(347頁)

「自営業の復活」は可能か?――「雇用社会」の常識を疑う

前回からの続き。

前回記事の最後でふれた柴山桂太さんの『POSSE』vol.18でのインタビューについて。柴山さんは次のように述べられています。

「さらに、雇用社会で本当にいいのかという問題もあります。雇用社会の反対は、自営業を中心としたセルフエンプロイメントです。日本の1950~60年代には商店街や町工場に自営業者がいっぱいいて、その層が地域経済の主役でした。この時代って今風に言えば起業の時代だったんですよ。起業というのは何もITだけではない。自営業者がたくさん出てくるということなんですから。以前、私も翻訳に関わったスコット・A・シェーンの『〈起業〉という幻想』という本に書いてありますが、アメリカでも起業ブームの実態は自営業です。」

これは前々回の記事で触れた古市憲寿さんの著書『僕たちの前途』で述べられていたこととほとんど同じですね。

「自営業ってサラリーマン時代に比べると労働時間は増えるし収入も減るんですが、それでも満足度は高い。つまり自分の人生を自分でコントロールできているという感覚が、満足度につながっていると解釈できる。サラリーマン社会では自分の人生を簡単にコントロールできませんからね。自営業の意義というのをもう一度評価する時代になっている。」

自営業のほうがサラリーマンよりも高いというデータはこちらの資料(自営業ルネッサンスについてのOECDの報告レポート)からも確認できます(p.171, 表5.10)。また、スコット・A・シェーンの『〈起業〉という幻想』でも、むしろ起業-自営業を始める人々の大半の動機は「他人の下で働きたくない」であることが指摘されていました。柴山さんの言い方を借りると、多少労働時間が長くとも収入が低くとも、自分の人生を自分でコントロールできているという感覚を取り戻すことが、その満足度に繋がっているのだと考えることができるでしょう。

さらに柴山さんは、自営業が地域コミュニティの維持という意味でも重要な役割を果たしていたといいます。町の八百屋さん、肉屋さん、魚屋さん、クリーニング屋さん、服屋さん、雑貨屋さん、定食屋さん、などがそれぞれ機能することで、地域の人間関係が保たれ、日々の情報交換やコミュニケーションが安定的になされていたのでした。またそのような自営業の店が子供たちの通学を見守り、防犯の役割も果たしていました。

近年ではいわゆる「駅前商店街のシャッター通り化」により、そのような地域の活性が失われ、人間関係が疎遠になり、防犯機能も低下したことがしばしば指摘されます。町の外に大きなスーパーやショッピングセンターができることで、消費の面では便利になるかもしれませんが、そのぶん町内の仕事が失われると同時に、地域コミュニティの繋がりや活気が失われてしまうというデメリットをもたらします。これらの点から見ても、もういちど自営業が見直されて然るべきではないか、というのが柴山氏の意見です。

平川克美『小商いのすすめ』でも、「ヒューマンスケール」を取り戻すための方策として「小商いの復興」を推奨しています。小商いとは「存在し続けることが拡大することに優先する商いのこと」であり、「経済成長から縮小均衡の時代へ」と変化するなかで我々が「金銭至上主義的な考え方から、別の価値指標による生き方へと転換する」ための良い契機となるはずだ、と平川氏は述べています*1。

- 作者: 平川克美

- 出版社/メーカー: ミシマ社

- 発売日: 2012/01/20

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 3人 クリック: 33回

- この商品を含むブログ (25件) を見る

今にして思えば、僕が就職活動をしていた時に感じていた違和感も、そこに「会社に雇われて働く」という選択肢しか存在していなかったことに由来していたのではないかと思います。例えば、小さときに「将来何になりたい?」と聞かれれば、多くの子供は、男の子であれば、プロ野球選手やパイロット・宇宙飛行士・消防士、女の子であれば、ケーキ屋さんや花屋さん・看護婦さんなどと答えます(少々発想が古いかもしれませんが…)。

しかし現実の就職活動では、ほとんどの場合、そのような職業(働き方)は選択肢の内に入って来ません。就活生に与えられているのは「どの会社を選ぶか」という選択肢だけです。どうして就職活動(仕事探し)をするときに、例えば、八百屋で働くとか、花屋で働くとか、何らかの職人になるとか、定食屋さんを開くとか、そういった選択肢が与えられていないのだろう。プロスポーツ選手や芸能人や作家・芸術家など、特殊な才能が必要とされる職業ならともかく、どうして自営業という働き方(あるいはそれに類する働き方)の選択肢がほとんどの人に与えられなくなってしまったのだろう。

就職活動をしている当時はそんな風に考える余裕がなかったけれど、今になってみればあのときの自分が感じていた素朴な違和感や疑問のひとつはそういうところにあったのだろうな、という気がします。そしてその違和感や疑問は実際に会社に入って働き始めてからもずっと消えることはありませんでした。(おそらく、そういう風に感じ考えてしまったことには、僕の両親が自営業として働いていた影響も大きいのだろうと思います。)

もちろん、そのような可能性が我々に閉ざされているわけではありません。もし本当にそういう道に進みたいのであれば、いろいろとアプローチする方法はあるのだと思います。(専門学校に通うとか、アルバイトから始めて起業を目指すとか、専門家に弟子入りするとか…)けれども現在では、そのような道を選ぶ人はあくまで少数派です。そういう道を選んだ人は(良かれ悪しかれ)「普通とは違った生き方(働き方)を選んだ人」と見なされてしまう。会社に雇われて働く(あるいは公務員になる)のが一般的で安定的な生き方だと考えられています。

前回記事でも書いたように、自営業という働き方が減って会社に雇われる働き方が増えたのは、日本経済が豊かになった証拠でもあり、決して悪いこととは言えません。また当然のことながら、会社に雇われる働き方を否定するつもりもありません(僕自身も会社で働いた経験から多くのことを学びました)。同時に、経済の大きな部分を動かしているのは「会社(企業)」であり、その事実は今後も長らく変わることはないでしょう(資本主義経済が続く限りは)。

ただし、これも前回記事の最後で書いたように、われわれの働き方が「雇用(会社で雇われて働く)」側にのみ偏りすぎるのは、経済-社会全体のバランスを考えるうえでも、必ずしも望ましいことではありません。むしろ自営業(やそれに類する働き方)という形態が一定割合存在していることによって、われわれの働き方の選択肢も増えるし、地域社会の基盤にもなるし、企業を中心とする経済が危機に陥ったときのリスクヘッジにもなるはずです。一言でいえば、「自営業の復興」は「社会の厚みを増す」ことに繋がるはずです。

前回・前々回の記事でも書いたように、「自営業を始める」ということは「起業する」ということでもあります。個人的には、「アプリ開発でITベンチャーを始めたぜ!」という〈起業者〉よりも「地元で八百屋を始めたぜ!」という〈起業者〉のほうを応援したいなぁと思います。もっとそういう自営業=起業が増えてこないものでしょうか。

森健『勤めないという生き方』では、アルバイトから有機農業を始めたり、自動車会社勤務から島での町おこしビジネスを始めたり、東大卒の大手企業サラリーマンが手染め職人を志したり、雑誌編集者がカフェのオーナーへ転職したり、といった事例が紹介されています。

- 作者: 森健

- 出版社/メーカー: メディアファクトリー

- 発売日: 2011/02/18

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- 購入: 5人 クリック: 82回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

こういったサラリーマン→自営業・職人への転職という物語は、昔からよく取り上げられることも多いものですが、現代は(ある意味で)ますますそのような可能性が広がってきている時代だとも言えます。今のところで書けるのはこれくらいなのですが、今後もこの自営業=自己雇用の可能性をもう少し探っていきたいなと考えています。

「〈起業〉という幻想」を超えて

前回の記事では「自己雇用self-employment」について書きました。

「起業」のイメージが、一昔前のようにITベンチャーで一発当てて大金持ちに、というホリエモンスタイルではなく、気心の知れた仲間たちとマイペースでやっていく、というシェアハウススタイルに移行していること、そしてそれは元々の「自営業」のイメージに近いものであること、というかそもそも「起業」は「自営業」とほぼ同義であること、を確認してきました。

これとほぼ同じことを言っているのが、スコット・A・シェーンの『〈起業〉という幻想――アメリカン・ドリームの現実』という本です。

- 作者: スコット A シェーン,谷口功一,中野剛志,柴山桂太

- 出版社/メーカー: 白水社

- 発売日: 2011/09/27

- メディア: 単行本

- 購入: 13人 クリック: 194回

- この商品を含むブログ (6件) を見る

近年のアメリカでは起業(entrepreneurship)幻想が蔓延しており、「高校を中退した文無しの男が10ドルだけポケットに突っ込んでアメリカにやって来て建設会社をおこし、あれよあれよという間に億万長者になってしまうとか、あるいは、インターネット電話を開発したエンジニアがベンチャー資本を調達し、最終的には数億ドル規模の会社を作り上げるとか、そういった類の話」が持ち上げられるが、そのようなイメージは神話にすぎない、とシェーン氏は言います。

シェーン氏は起業に関する統計調査を用いて、それらの幻想・神話をひとつずつ論駁していきます。彼によれば、実態はこうです。

「われわれが思っている以上に、起業家はありふれており、典型的な起業家は、ステレオタイプなイメージとは非常に異なったものである。典型的な起業家は、カレッジを中退した40歳代の既婚白人男性である。彼は、デモイン(アイオワ州)やタンパ(フロリダ州)など、自分が生まれ育った土地で人生の大半を過ごし、そのままそこに住み続けている。彼が始める新たなビジネスは、彼自身が長年その業界で働いた経験のある、建設会社や自動車修理工場のようなローテクなものだ。典型的な起業家が始めるビジネスは、彼自身の貯金や、恐らく銀行からの個人保証によるローンなどの形で調達した2万5000ドルの資金を元手とする個人事業である。彼は生活費を稼いで家族を養いたいだけだ。要するに、典型的な起業家とは、よくいるあなたのお隣さんのことである。」(17-18頁、強調引用者)

読んでいて、なかなか痛快な文章ではないでしょうか。

ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズのようなIT起業家を持ち上げたがるエコノミストやいわゆる「意識の高い人たち」の主張を根底から覆すような事実がここには示されています。シェーン氏は他にも以下のような起業幻想を覆す事実を列挙しています。

・アメリカは、以前に比べるなら起業家的ではなくなってきている。1910年と比べるなら、全人口に占めるビジネスの創業者の割合は低下してきている。

・アメリカが特別に起業家的な国であるというわけでもない。ペルーは、アメリカよりも3.5倍の割合で新たにビジネスを始める人がいる。

・起業家は、魅力的で目を惹くハイテク産業などではなく、建設業や小売業などのどちらかというと魅力の薄い、ありきたりの業種でビジネスを始める場合のほうが多い。

・新しくビジネスを始める動機のほとんどは、他人の下で働きたくないということに尽きる。

・仕事を頻繁に変える人や、失業している人、あるいは稼ぎの少ない人のほうが、新しいビジネスを始める傾向にある。

・典型的なスタートアップ企業は、革新的ではなく、何らの成長プランも持たず、従業員も一人(起業家その人)で、10万ドル以下の収入しかもたらさない。

・7年以上、新たなビジネスを継続させられる人は、全体の3分の1しかいない。

・典型的な起業家は、ほかの人よりも長い時間労働し、誰かの下で雇われて働いていた時よりも低い額しか稼いでいない。

・スタートアップ企業は、考えるよりは少ない仕事(雇用)しか産み出さない。創業以来二年未満の会社で働く人が全人口の1%であるのに対して、10年以上の会社で働く人は60%を占める。

いずれも眼から鱗が落ちそうになるデータばかりですが、考えてみればまぁ確かに実態はそうなんだろうな、という気がしないでもありません。ビル・ゲイツやスティーブ・ジョブズのように、先進的な産業で優れた技術やサービス、ビジネスモデルを開発してベンチャー企業で大成功し、世界的に有名なる起業/企業など実際にはごくひと握りにすぎません。むしろ起業-自営業の大半を占めているのは、ある程度の就労経験を経た中年男性が、「他人の下で働きたくない」という動機から、既存の技術・知識・人脈などをつかって自営業を始める、というパターンなのです。

「起業大国」としてのイメージが強いアメリカでも年々、起業の割合は減り続けており、むしろペルーやトルコなどの途上国のほうが起業の割合はずっと多い、という事実も、考えてみれば自然なものです。貧しい国では雇用の口が十分にないために、働きたいのであれば自分で商売をおこすしかない、という状況がままあります。自発的に起業するというよりは、そうせざるを得ないので起業する、というパターンが多いのです。

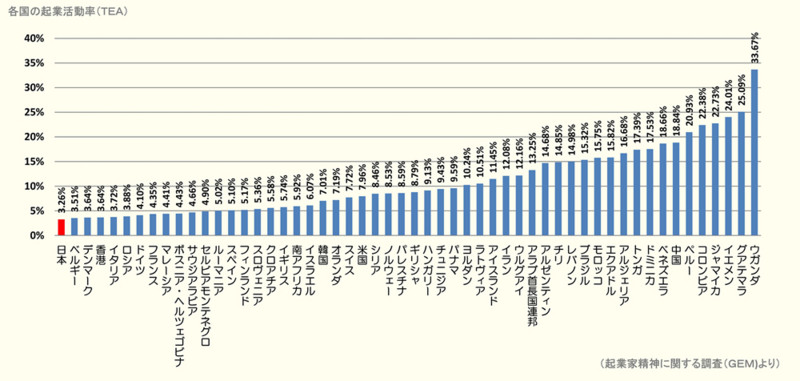

古市憲寿さんが皮肉っぽく書いているように、「世界的に見て最も起業活動が盛んな国はバヌアツ、ボリビア、ガーナ、ペルーといった発展途上国」なのです。「こういった国では雇用機会がほとんどなく、自分でビジネスを営んだり、一次産業に従事したりするしかないから起業率が高まる」(古市憲寿『僕たちの前途』226頁)。逆にいえば、起業率が低いのは国内に雇用機会がたくさんあり、経済が豊かな証拠である、ということです。

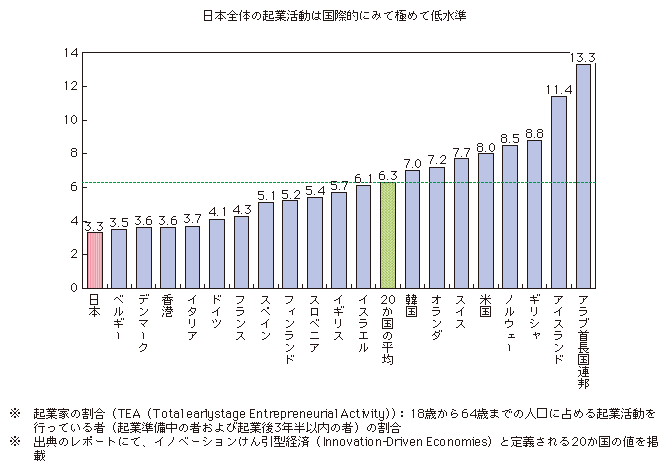

ちなみに国際的な起業調査GEMによれば、アメリカの起業率は84カ国中、39位にすぎない。先進国の中でもニュージランドやオーストラリアのほうが起業活動が盛ん、とのこと。そして日本のランクは84カ国中84位。実際の企業活動のみならず、様々な条件において日本は「世界で最も起業しにくい社会である」そうです*1。

- 作者: 古市憲寿

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2012/11/22

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 44回

- この商品を含むブログ (18件) を見る

参照元:平成22年版 情報通信白書

事ほど左様に、先進国であるアメリカや日本の起業率が年々低下し、途上国よりもずっと低水準であることは不思議でもなんでもなく(ただし先進国の中でも日本は特に起業率が低いことは確か)、「起業こそが経済成長をもたらす」などという言説は正しいものとはいえない、ということがわかります。

しかしここで僕が言いたいのは、だから起業なんてしないほうがいいよ、みんな大人しく雇用されて働けばいいじゃん、ということではありません。経済成長の手段として「起業」を持ち上げたり、一攫千金的な夢を語るために「起業」幻想を煽ることには反対ですが、前回の記事でも書いた「自己雇用」「自営業の復活」としての「起業」ならば大アリではないか、というのが僕がここで書きたいことなのです。言葉を換えれば、「会社に雇われる以外の働き方」がもっとあってもいいんじゃないか、ということです。もっと言えば、絶えざる成長を目指す資本主義システムとは異なる働き方としての起業=自営業=自己雇用の可能性を探ることを試みたい、ということになります。

いつもの言い訳をここでも書いておきますと、だからといって僕はみんなが会社を辞めて自営業を始めればいい、会社に雇われない働き方を目指したほうがいい、資本主義的な働き方を否定するべきだ、ということを言っているわけではありません。何事も極端な考え方は良くないものです(僕は中庸・平凡を愛する人間なのです)。これからも日本では大半の人が会社に雇われて働いていくでしょう。先ほども書いたように、その自体は否定されるべきことではありません。日本が「豊かな社会」であることの証左なのですから。

しかし、我々の働き方が「会社に雇われて働く」ことしかなくなってしまう、という状況は、経済-社会的に必ずしも望ましいものではありません。システムが一方の側に偏ってしまうことは社会の脆弱性を意味するからです。「会社に雇われて働く」しか道がないのであれば、どうしても雇う側の企業のほうが力が強くなります。働く側は企業に頭を下げて「(多少きつい条件でもいいから)雇ってください」と言わざるを得なくなる。これはすでに現在の日本社会で起こっていることです。

例えば、近年の就職活動の状況を見ればそのことがわかるでしょう。学生が会社に就職するためにどれだけの時間と労力とお金をかけなければならないことか。また最近、内田樹さんがしばしば批判されていることですが、グローバル企業は「国内での企業活動の条件を良くしないと雇用を外国に移すぞ」という恫喝じみた要求を政府に突きつけるようになります(例えば法人税の引き下げ、消費税の引き上げ、為替政策、雇用の流動化、各種の規制緩和など)。

そういう意味において、現在の行き過ぎた雇用社会を是正すること、広い意味での自営業を復権させることが、我々に求められているのではないか。このことについて、『〈起業〉の幻想』の訳者のひとりである柴山桂太さんが雑誌『POSSE』vol.18のインタビューの中で面白いことを語っておられます。次回の記事ではそのことについて書こうと思います。

参考記事

古市憲寿×安藤美冬 【第1回】 金メダリストをバッシングする日本で、本当に起業家は増えるのか

古市憲寿×安藤美冬 【第2回】 「雇われて働くのが当然」の日本で、起業とは「独立国家」を創ることだ